銀座木挽町通り~木挽町のシンボル「歌舞伎座」

木挽町で最も有名な建物といえば歌舞伎座です。

歌舞伎座は1889年(明治22年)に開場して以来、木挽町のシンボルとして4度の建て替えを行ってきた歴史のある建物です。

歌舞伎座の公演中は、多くの人々が観劇に訪れ、木挽町も賑わいを見せます。

コロナ禍でひっそりとしていた木挽町通りにも、ようやく活気が戻ってきました。

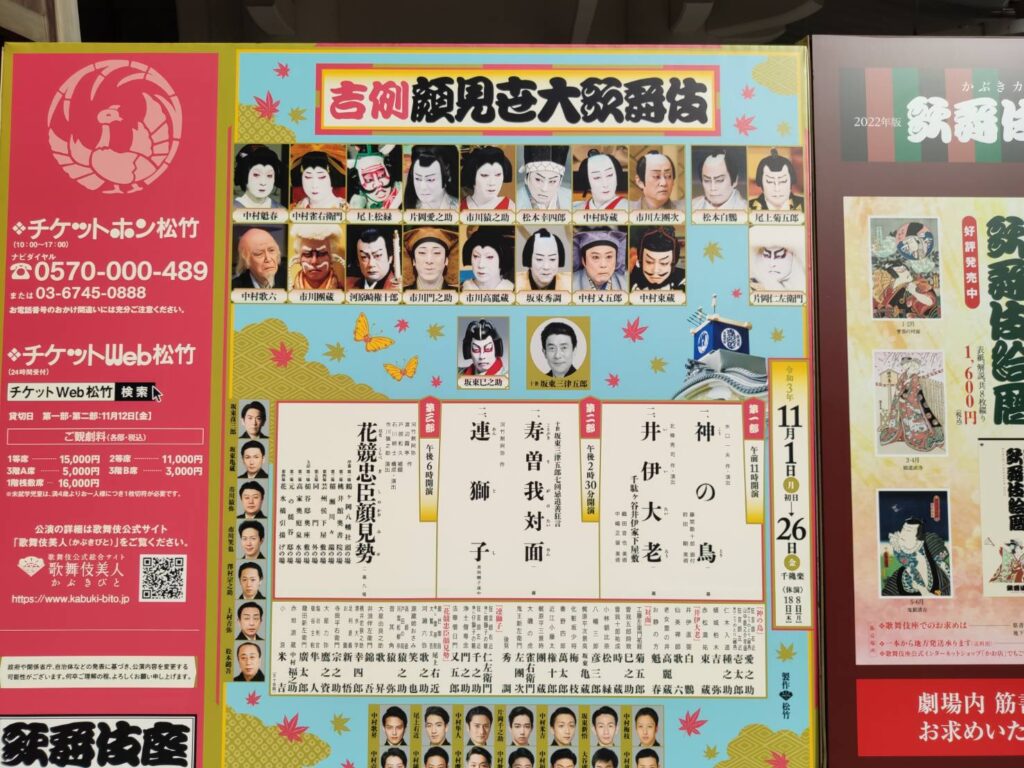

今回は、顔見世公演を上演中の歌舞伎座に注目してみましょう。

11月の歌舞伎座

11月公演「吉例顔見世大歌舞伎」が11月1日に幕を開け、劇場前も人通りが多くみられるようになりました。

毎年11月に行われる顔見世興行は、江戸時代からの習わしで現在も続く歴史ある演目です。

江戸時代の歌舞伎の世界は、毎年11月が新年度でした。

役者との契約期間も,11月から翌年10月までの1年間でした。

そこで,年度最初の興行を「顔見世興行」と名づけ,新規の役者達の顔ぶれを披露していました。

現在でも続く顔見世興行は、豪華な出演者たちが勢ぞろいする人気のある特別の公演です。

「吉例顔見世大歌舞伎」の見どころ

公演の第二部では、片岡仁左衛門と片岡千之助による『連獅子』が上演されています。

77歳になる祖父の片岡仁左衛門と孫の千之助の3回目となる勇壮な連獅子に注目が集まります。

櫓(やぐら)と唐破風(からはふ)と積み物(つみもの)

顔見世興行恒例の「木挽町きやうげんづくし(狂言尽くし)」と書かれた「櫓」(やぐら)が正面玄関の「唐破風」(からはふ)の上に揚げられています。

芝居小屋の櫓 (やぐら) は、江戸時代幕府公認の劇場である証であり、歌舞伎座の櫓はその伝統と誇りを今も受け継いでいます。

唐破風 (からはふ)

破風とは屋根の裏側に山形に取り付けられた板部およびその付属品の総称を指します。

日本特有の建築技法の唐破風は破風の一つで、屋根の中央部は高く、左右両端は曲線状に反っているもの(歌舞伎座正面の入り口の屋根の形)のことを言います。

櫓と唐破風

積み物

11月公演出演者

11月は大関の樽が劇場前に積みあげられています。

これは「積み物」と呼ばれ、江戸時代にご贔屓の役者への贈り物を

芝居小屋の前に高く積み上げて景気づけしたことの名残だそうです。

立派な樽の飾りは、顔見世興行に相応しく華やかでおめでたい雰囲気になりますね。

歌舞伎稲荷神社

歌舞伎座の一角に歌舞伎座を見守るように「歌舞伎稲荷神社」が鎮座しています。

2013年に歌舞伎座が建て替えられるまでは、神社は劇場の敷地内にあったため、一般の人は参拝できませんでした。

建て替え後は、今の場所に遷座され、多くの人が参拝する人気のある神社です。

興行の初日と千穐楽には歌舞伎役者や関係者による奉納が行われ、興業の安全や大入りが祈願されています。

お土産は木挽町広場で

歌舞伎座の地下2階に下りると大きな提灯が目に飛び込んできます。

歌舞伎の空間に浸れるような独特のお店が並びます。

観劇のお土産やブロマイド、お弁当、食事処、カフェなども並び活気のある賑やかな空間です。

どなたでも買い物が出きますので立ち寄ってみてはいかがでしょうか。